por Pablo Pozzi

«Si votar cambiara algo, lo harían ilegal»,

Emma Goldman.

«La diferencia entre una democracia y una dictadura es que en una democracia votas primero y luego recibes ordenes, en un dictadura no tienes que gastar tu tiempo votando».

Charles Bukowski.

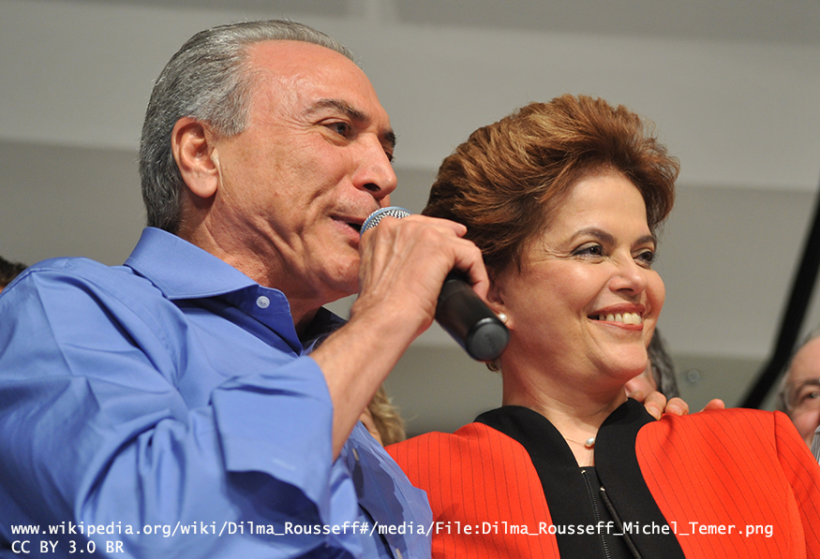

Hace un día el senado brasileiro votó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Fue por lo menos un hecho insólito: muchos de los promotores del hecho están procesados por corrupción; el senador Marcelo Crivella, hombre de la Igreja Universal y hasta ayer aliado de Dilma, dijo que “ha hecho un gran trabajo por la democracia en Brasil” antes de votar la destitución; Romario, que como senador fue un gran jugador de fútbol, dijo que creía (¿?) que había causa para destituirla; Vicentinho Alves, el senador que tenía la tarea de informarla de sus destitución, declaró que era una persona recta y honesta. ¿Y entonces por qué votaron destituirla? ¿Por qué no votaron la destitución de Michel Temer, vicepresidente, traidor, implicado en varios casos de corrupción, o de Renan Calheiros con once cuentas de corrupción en su contra? Por supuesto, la destitución fue votada por gente como Ivo Cassol, senador por Rondonia, que está condenado por fraude a cinco años y prisión, y por Fernando Collor de Melo, que fue destituido igual que Dilma, con una diferencia: había establecido una red de corrupción a través del sistema político brasileiro; Dilma ha sido destituida, ostensiblemente, por violar normas presupuestarias.

Está claro que parte de la cuestión es simplemente “negocios”, y no principios. Así, varios de los que apoyaron la destitución fueron “amigos” hasta hace poco: Henrique Meirelles, ex ministro de Lula durante siete años, es ahora nuevo ministro de Hacienda, y Jose Serra, “marxista” y exilado, es hoy por hoy Canciller. Pero eso no alcanza para explicar la seriedad del problema. En síntesis, hay que preguntarse ¿qué está pasando aquí? Una pista es que hoy por hoy Michel Temer es el nuevo presidente de Brasil. Ya el Financial Times lo llamó “el principal deseo en la lista de deseos de los inversionistas”, mientras que la CNN aclaró que “a Wall Street le gusta”. Pero ¿por qué? Si al fin de cuentas Dilma dejó su progresismo en la noche de los tiempos, igual que tantos otros como el ex marxista y hoy neoliberal y corrupto Fernando Henrique Cardoso. Basta recordar que Dilma llevó adelante el negocio de la Copa del Mundo 2014 ante las masivas protestas de la población; que fue reelecta con un programa de ajuste económico; que Temer y su derechista PMDB fueron sus aliados durante más de una década (o sea lo fueron también de Lula) igual que la evangélica y homofóbica Igreja Universal. Es más el PMDB, que es el partido político que conformó la dictadura militar de 1964, ya estaba en el gobierno y sustentaba varios ministerios. Al igual que el gobierno del PT siempre contó con muchos neoliberales en puestos claves. Dicho de otra forma, el PT de Dilma y de Lula hace mucho que realiza todos los deberes necesarios, como partido responsable y “de gobierno” para tener la confianza de los sectores de poder. Pero no la tiene, ni la tendrá nunca. ¿Por qué? En parte por odio de clase: o sea, a la burguesía le cuesta que personas que no surgieron de sus filas detenten el poder del Estado, y Lula es un oportunista pero obrero, mientras que Dilma fue guerrillera y por ende siempre será sospechosa. Por otro lado, si bien el PT se ha derechizado mucho en las últimas dos décadas retiene una importante ala izquierda y un apoyo popular. Dicho de otra manera: es una caja de resonancia, aun cuando sus dirigentes no lo quieran así, para postergadas demandas populares. Pero también lo que dicen los destituyentes es real: la crisis económica brasileira viene de mal en peor. La realidad es que la burguesía está perfectamente dispuesta a ceder ciertas reformas e inclusive a compartir el poder cuando hay crecimiento económico. Ellos preservan su tasa de ganancia (y de hecho crece) y se pueden “redistribuir” unas migajas. Pero cuando hay crisis el poder no se puede, ni se debe compartir. El control del estado define quién paga los platos rotos. Y ningún empresario va a permitir que sus ganancias sean puestas en juego simplemente para que puedan comer una masa de obreros que no supieron construir una gran empresa monopólica naciendo en la familia correcta. Dilma ya estaba aplicando un ajuste económico, pero no era confiable de llevarlo a fondo. En cambio Temer y su “equipo” son los hombres (literalmente porque no hay una sola mujer en el nuevo gabinete) necesarios para “hacer lo necesario” resistiendo las presiones populares, que “recupere” la economía de Brasil y “pacifique” al país. Dado que el PT ya estaba haciendo los deberes “recuperativos”, lo que resta por pensar es que la diferencia central es que el viejo y el nuevo gobierno definen de formas diferentes los que implica “pacificación”.

Pero la destitución de Dilma sugiere más cosas, sobre todo a nivel continental. La realidad es que el imperialismo está ensayando nuevas (y más pragmáticas) formas de cumplir sus objetivos. Y aquí hay algo importante: el imperialismo no es simplemente una nación. En eso nuestros colegas nacionalistas se equivocan: no son simplemente extranjeros que “vienen a sacarnos lo nuestro”. El imperialismo es una relación social, donde el flujo de capital es lo central. No hay imperialismo norteamericano sin brasileiros, argentinos y norteamericanos que disfruten de los beneficios del mismo. Si no entendemos esto no podemos comprender por qué tantos diputados y senadores votaron la destitución de Dilma solo para que se cumpla “el principal deseo de los inversionistas” y Temer sea presidente. Más allá de eso, el principal estado garante de las relaciones imperialistas es Estados Unidos. Pero su política ha tenido un éxito muy limitado. De hecho, Obama continuó, durante seis años los principales ejes de la política de George W. Bush. Hoy por hoy queda en claro para sectores de las clases dominantes norteamericanas que estas políticas han fracasado: no se ha detenido la decadencia norteamericana, la inestabilidad mundial aumenta los riesgos, la legitimidad capitalista se encuentra en crisis y, si bien no han aparecido alternativas sistémicas aun, los problemas van en aumento. En síntesis, Obama y sus tecnócratas se han lanzado a desarrollar nuevas tácticas desde hace ya unos seis años incluyendo la visita del presidente norteamericano a Cuba, el remozado Plan Colombia, la nueva ofensiva en torno al ALCA, el “golpe de guante blanco” en países como Honduras, Paraguay y ahora Brasil. La principal novedad es que los tibios presidentes populistas están siendo derrocados no por una invasión de los Marines o por golpes de estado, como podrían haber sido en el siglo pasado, sino por sus propios parlamentos.

Más allá de las críticas a estos gobiernos, lo importante es que para el capitalismo no hay espacio para un estado de bienestar social o para reformas socioeconómicas que pongan límite ya sea a la tasa de ganancia o a su hegemonía. Así, y más allá del discurso o de la idoneidad de los sectores dominantes, la política se va revelando una vez más como algo guiado no por principios abstractos sino por intereses de clase.

El problema central es dónde nos deja esto en términos de la democracia como forma de gobierno. En particular porque nos obliga a repensar todas las premisas básicas que equiparan al sistema electoral con la democracia. Si Dilma pudo ganar elecciones (igual que el paraguayo Lugo o el hondureño Zelaya) para luego ser destituida por una nimiedad, ¿qué significa eso en torno al parlamentarismo como expresión de la voluntad de la ciudadanía?

Es evidente que en las últimas cuatro décadas, con el neoliberalismo, la trasnacionalización, y el posmodernismo como filosofía, que ha ocurrido un cambio importantísimo en política. Durante un siglo y medio cada partido político argentino representaba un agrupamiento de individuos en torno principios cuya actividad tenía la intención de promover ese ideario. Así el peronismo expresaba los intereses de sectores medios bajos y de la burocracia sindical, mientras que los liberales reivindicaban las bondades del mercado junto con la oligarquía de 1880, y los socialistas insistían en el reformismo del estado de bienestar y el cooperativismo obrero. Como los liberales y, a través de ellos, la burguesía tenían poca posibilidad de triunfar en elecciones libres recurrían a los golpes militares para hacer valer sus ideas. A partir de la década de 1980 eso se modificó sustancialmente: todos los políticos saben que no pueden gobernar (o ser electos) sin el beneplácito de los grandes grupos económicos. Eso ha llevado a que los programas partidarios tengan ínfimas diferencias entre sí. Al mismo tiempo esto significa que los políticos se han divorciado de las grandes masas de votantes para responder casi exclusivamente a los “intereses especiales”.

Por otro lado, entre 1970 y 1990 surgieron una inmensa cantidad de organizaciones no gubernamentales (ONG) para expresar esos intereses de la sociedad civil que no estaban siendo canalizados o contemplados por el Estado. Originalmente muchas de estas ONG eran progresistas o de izquierda. Pero en los ‘90 las grandes multinacionales descubrieron que financiándolas podían no sólo influenciarlas, sino también enmascarar su propio accionar. Al mismo tiempo, muchas ONGs se convirtieron en grandes empresas, con funcionarios de carrera cuyos salarios y agenda política eran determinados en procesos escasamente democráticos. Lo notable es que muchas de estas ONG, burocratizadas y profundamente antidemocráticas, tenían como aparente objetivo promover la libertad civil y la democracia. Pero lo importante es que generaron todo un sector social, trasnacionalizado, que promueve y desarrolla políticas en consonancia con los intereses del gran capital.

Las ONG se articularon rápidamente con los políticos electos y con funcionarios del estado, que pasaban de un lugar a otro, siempre bien remunerados y siempre relacionándose con sus símiles. Así se ha ido conformando un complejo entramado de intereses, relaciones, favores, amistades, dirigido a promover una agenda neoliberal vaciando de significado el acto electoral. El sociólogo Max Weber ya advertía de los peligros de la creciente concentración del poder. Y en la misma línea, su discípulo Robert Michels señaló que las organizaciones modernas, tanto privadas como públicas, suelen estar bajo el control de reducidos, pero poderosos grupos políticos o financieros. Según Michels, los líderes son elegidos democráticamente pero tienden a integrarse en lo que su colega Charles Wright Mills denominó las “élites del poder”. Estas élites, que se preocupan básicamente de defender sus propios intereses y posiciones, nacen en la sociedad a través de procedimientos legítimos pero entran en un proceso por el cual se retroalimentan y se vuelven endogámicas. De este modo, el poder se perpetúa a sí mismo y produce, por tanto, más poder. Lo que señalaban estos sociólogos fue expresado en forma más contundente por Lenin: “Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el Parlamento: ésta es la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, tanto en las monarquías constitucionales como en las repúblicas más democráticas.”Y agregó: “Democracia para una minoría insignificante, democracia para los ricos: esa es la democracia de la sociedad capitalista. […] Sólo los canallas o los bobos pueden creer que el proletariado debe primero conquistar la mayoría en las votaciones realizadas bajo el yugo de la burguesía, bajo el yugo de la esclavitud asalariada, y que sólo después debe conquistar el poder. Esto es el colmo de la estulticia o de la hipocresía”.

¿Y entonces qué hacer? Una posibilidad es la que propone el gran comediante George Carlin: (https://periodismo-alternativo.com/2015/05/23/george-carlin-la-inutilidad-de-votar/) dejar de votar y quedarse en casa. Yo creo que no. Hay que votar siempre y cuando el acto electoral sea utilizado como elemento de propaganda y agitación. No alcanza con decir lo que está mal, sino que hay que plantear una propuesta claramente diferenciada. El resultado no debería ser medido por cuántos compañeros fueron electos o cuántos votos recibió nuestra propuesta, sino más bien por la difusión de ideas y la construcción de formas de organización popular. En síntesis nuestro eje debería ser la construcción de un doble poder a partir de un poder obrero y popular alternativo, que permita un eventual asalto al poder del estado. Esto es difícil no sólo porque hay que dotarlo de contenido sino por muchas otras razones. Una es que la burguesía va a intentar (como ya lo ha hecho) captar cuanta organización popular alternativa emerja para canalizarla y controlarla dentro del estado. Otra es que la gente común tienen necesidades apremiantes (y muchas veces desesperación) que no pueden esperar a que estas formas desarrollen suficiente poder como para ofrecer soluciones inmediatas. La tercera es que aun para el activismo el trabajo gris y cotidiano a largo plazo es muy solitario, y el “matizar” algunos principios a cambio de rápidos resultados electorales es algo seductor. En las tres cosas cabalga la dominación capitalista: seducir, reprimir, convencer.

Por eso me preocupa que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) sea “sólo un frente electoral”. Por un lado cumple bien su tarea de agitación: muchísima gente se ha enterado que hay una izquierda electoral real. Para mucha gente el FIT llena ese espacio honesto y combativo que cumplieron otras instancias y frentes políticos del pasado como el FIP de Abelardo Ramos o la Alianza Popular Revolucionaria de Oscar Alende en 1973 o Izquierda Unida de Luis Zamora en 1989. Por otro, su tarea propagandística, o sea de difusión de las ideas revolucionarias, deja mucho que desear, por no decir que se ha diluido ante las exigencias electorales. Pero donde realmente el FIT está carente es de la generación de formas de organización alternativas. Si bien esa no es su intención, lejos de conformar un polo de doble poder, el FIT se va constituyendo lentamente en el ala izquierda del sistema electoral argentino. En el proceso corre el peligro de disipar y frustrar la inmensa cantidad de energía y entusiasmo que genera. La destitución de Dilma es un hecho más que debe llevarnos a un proceso de discusión que permita dar un salto en calidad hacia formas de democracia popular que potencien toda la indignación obrera y popular hacia una alternativa a este capitalismo inhumano y destructor de la humanidad.

12 de mayo de 2016