por Pedro Cazes Camarero*

El Poder Judicial moderno fue creado en el siglo XVIII casi a la vez, en Europa occidental y en los Estados Unidos. Los «padres fundadores» norteamericanos, con gran sinceridad, reconocieron que una gran parte de su función consistía en morigerar el carácter sumamente democrático que la constitución le reservaba al Poder Legislativo, a fin de que las grandes fortunas y los bancos no viesen recortados sus privilegios económicos por la decisión de los representantes de las mayorías. Por el escaso carácter democrático de la procedencia de los jueces, cuya selección nepótica y de clase resulta desde entonces irrefutable; por su exclusivo procedimiento de convalidación por la más reaccionaria de las cámaras, el senado, y no por el voto popular; y por la naturaleza feudal de la duración ilimitada de la permanencia en sus cargos, los jueces constituyen el epítome de la salvaje autocracia capitalista, recubierta del terciopelo hipócrita de las garantías constitucionales. Agreguemos que, a partir de la reforma judicial de la Francia dieciochesca, los jueces terminaban su relación con el reo cuando lo condenaban, y el cumplimiento de la pena pasaba a manos de la autoridad administrativa, el poder secular como lo llamaba la Sagrada Inquisición, institución feudal que sin embargo decoró al derecho romano con algunas de las prácticas que todavía adornan la pena y el castigo.

El escaparate interminable del mercado capitalista con sus infinitas invitaciones al deseo, concomitante con la prohibición absoluta de la apropiación de tales objetos a quienes carecen de la hipóstasis de las relaciones entre humanos que es el dinero, que son la mayoría, genera una tensión que es regulada a través de la ley constitucional y penal, o sea, de las tres cuartas partes de la normativa en el actual sistema. Sumemos el hecho de que en la constitución el derecho a la propiedad es efectivo, pero los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y hasta la libertad son mayormente declarativos. Por ello frecuentemente la intimidación estatal penal falla y lo más intrépido de cada generación, empujado más por el deseo ideológicamente construido que por necesidades estrictas, se lanza a violar el mandato: la gente roba (también mata, viola, compra y vende droga, estafa, contrabandea, etc. etc.; pero todo ello constituye la letra chica del código). Básicamente, roba.

Como marcaba Foucault, para cada castigo hay un castigador y el estado capitalista para ello posee una estructura administrativa: las cárceles. Habían cárceles y ergástulas en el pasado precapitalista (esclavista, feudal), pero constituían etapas fugaces entre el delito y la pena física de garrotazos, mutilaciones, torturas y otras prácticas punitorias, en especial la reducción a la esclavitud, conocida como «galeras», esto es, actividades de servicios obligatorios al estado (remeros de embarcaciones, minería e incluso servicio militar). Los prisioneros rara vez pasaban largos plazos en las cárceles del estado (a excepción de los encarcelados de origen noble por violación de la normativa religiosa). La cárcel capitalista es otra cosa.

La normativa penal argentina (y latinoamericana) no se aleja en ese sentido de la europea (es un poco menos parecida a la norteamericana). Se afirma que las cárceles son para seguridad y no para castigo, se habla de reeducación y se exige que sean sanas y limpias. Se supone que, entonces, se ha erradicado para siempre la tortura judicial como mandó la Asamblea de 1813, y la privación de la libertad constituye básicamente la única pena, regulada en lo esencial por la duración. Los derechos de los penados (a excepción de la libertad ambulatoria, de elegir y ser elegido y del manejo de su patrimonio) no deberían ser afectados. Sabemos que esto es completamente falso y que, al momento de transferir los reos al brazo secular, se los coloca indefensos bajo una autoridad administrativa que comete sobre encausados y condenados sin distinción toda suerte de tropelías.

Así la «pena» se desplaza hacia el castigo, inexistente en la legislación, y el «castigo» hacia la crueldad y encarnizamiento psicofísico (torturas y tormentos) que están prohibidos explícitamente, constituyen en sí mismos delitos y, lejos de ser excepcionales, se convierten en la rutina de todas las cárceles. El castigo no es la pena justa o supuestamente «útil», es la producción de deliberado sufrimiento por parte del estado en el marco del encierro carcelario. Cínicamente, en la Argentina el castigo se oculta, como se oculta la misma acción de castigar. Con ello se encubre a los castigadores, esto es, a los verdugos. Se los esconde como si el despliegue de violencias sobre determinados sectores desde las fuerzas de seguridad y custodia del orden dominante, fuera sólo una práctica del Medioevo. Sabemos que la destrucción del otro, con los métodos más violentos, degradantes y devastadores forman parte de la acción humana en el marco del ejercicio de poder a lo largo de los siglos. Pero esa barbarie de dolor y muerte que en el pasado se exhibía por doquier de manera ejemplarizadora, a fin de disuadir la oposición a la autocracia, en la modernidad se oculta debajo de la neutralidad de la «pena» con la más canallesca hipocresía.

Ejemplo de crueldad resulta el hambre más o menos permanente que hacen padecer a miles de presos, por escasa comida y el estado de putrefacción de la misma, incluyendo gusanos y cucarachas y su olor nauseabundo. Este alimento provoca la aparición de diarreas, vómitos, granos y forúnculos. El malestar físico se acumula con heridas, hematomas e infecciones provocados por la dura vida carcelaria y el maltrato sistemático de los guardianes, sumados a la falta de asistencia a los problemas de salud con la complicidad del cuerpo médico carcelario. Golpizas, requisas violentas con palizas indiscriminadas, que incluyen robo de pertenencias, de cigarrillos, de ropa, destrozos de las escasas pertenencias, y peor aún, de cartas y fotos familiares: robo, despojo a presos y presas pobres. Requisas que hacen desnudar y pasar dos o tres horas en los patios, a la intemperie con temperaturas bajo cero. Aislar, días y días, con o sin sanción, como régimen de pabellón, como tránsito o como depósito. Encierro en las celdas, aislados, con botellas de orina y materia fecal en bolsas o en papeles, días y días, sin abrir las puertas, sin dejar limpiar, sin dejar bañarse, sin darles comida. A veces sanciones individuales, otras, regímenes de sectorización o sanciones informales colectivas. En ningún reglamento se autoriza como correctivo que una persona detenida conviva con su materia fecal, su orina y hasta incluso con las de otros, por días y días, no se alimente y cuando lo haga, deba usar sus manos porque no le dan utensilios (frecuentemente la autolesión resulta la única forma de reclamo). No existe la norma que autorice a los funcionarios penitenciarios a someter a los detenidos a la práctica de conductas animales para sobrevivir.

Tales tratos crueles, inhumanos y degradantes están definidos como tormentos y torturas por numerosos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a cuyos tratados, convenciones y protocolos promulgados desde la segunda guerra mundial hasta el presente, el Estado Argentino ha adherido sistemáticamente. Sin embargo, esta barbarie sigue siendo la regla en absolutamente todas las prisiones argentinas, a excepción de aquellas en las que se alojan millonarios y los verdugos y asesinos de la dictadura, para quienes se reservan cortesías que no gozan la mayoría abrumadora de los prisioneros.

El 10 de diciembre de 2019 asumieron el presidente Alberto Fernández y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kiciloff. Rápidamente percibieron que el macrismo les había dejado con la situación carcelaria una bomba de tiempo difícil de desarmar, en especial en la provincia, donde dos tercios de los cincuenta mil detenidos carecen de sentencia, por lo cual en principio tienen derecho a ser excarcelados hasta poseer un fallo definitivo. Un selecto núcleo duro y violento de homicidas, narcotraficantes y ladrones se entremezcla con un océano de rateros, pequeños consumidores de marihuana, chiflados y cuenteros del tío, con quienes los funcionarios de derecha de los últimos años atiborraron despreocupadamente los centros de detención. Si bien la normativa vigente permitiría que el nuevo gobernador decidiese conceder una conmutación de penas a ese chiquitaje, liberando más o menos a una quinta parte para bajar la presión, el ejecutivo provincial prefería que el filtrado fuese realizado de a poco y por decisión del poder judicial. El gobierno pasó un par de meses meditando pausadamente, sin resolver nada, hasta que todo comenzó a estallar.

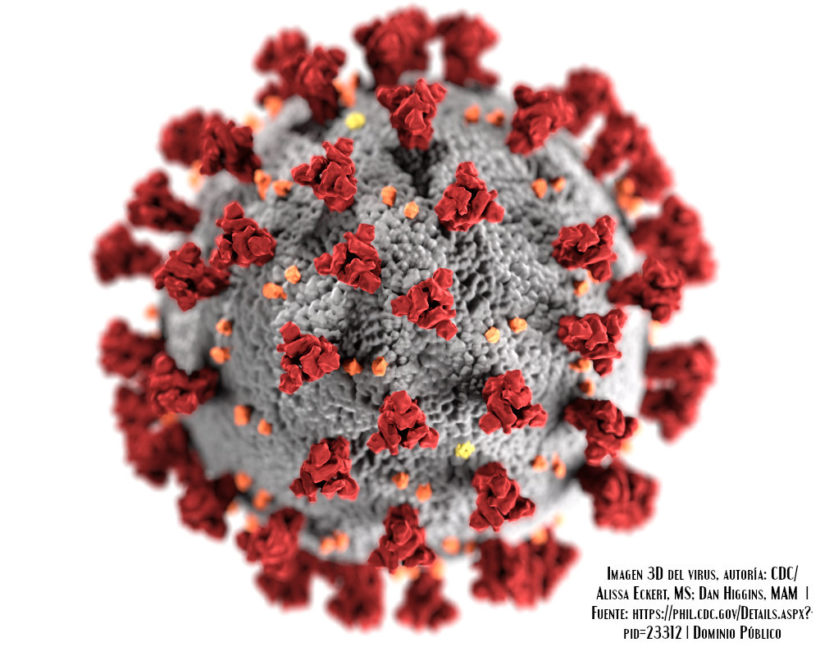

El 11 de febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud llamó a un virus que se estaba extendiendo por China «SARS-CoV-2» y al síndrome lo denominó COVID-19. El Coronavirus irrumpió en el escenario. Poco después, algunos asesores del Poder Ejecutivo nacional y de la Provincia de Buenos Aires advirtieron, sin demasiada clarividencia, que en los agujeros infernales que constituían las cárceles argentinas el recién llegado podría hacerse un festín. Sin embargo, todavía nadie hizo nada.

El 16 de marzo al Procurador de las Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, un conservador que se dedicó a abarrotar las cárceles de ese estado de ladrones de gallinas, prostitutas, adolescentes y ancianos en situación de calle y otros peligrosos forajidos, se le prendió la lamparita. Tomó la iniciativa y propuso excarcelar presos dentro de los grupos de riesgo. En una superpoblada cárcel argentina, grupo de riesgo son todos. En seguida las personas más sensatas del oficialismo bonaerense aprovecharon la bolada. Dado que, en principio, el virus puede afectar tanto a los «internos» como al personal penitenciario, el Secretario de la Comisión Provincial de la Memoria Roberto García y otros funcionarios comenzaron a recomendar a los detenidos a que elevaran solicitudes de hábeas corpus a fin de que ese demente intríngulis se definiera a través de excarcelaciones. El sensato Juez de casación Julio Violini, quien participa junto a García de la llamada Mesa de Diálogo con los presos, tomó el toro por las astas y el 8 de abril dictó un fallo haciendo lugar a más de setecientos recursos. Ello bastó para que toda la prensa de derecha, encabezada por Clarín y La Nación, pusiera el grito en el cielo. Aterrorizado por los resultados de su iniciativa, Conte Grand huyó hacia adelante, acusando por radio a Violini de fallar «en un formato inadecuado, unipersonalrespecto de una cuestión de naturaleza penal de extrema gravedad».

Mientras tanto, el Coronavirus hacía estragos en China, Europa y los Estados Unidos. Acá, con la cuarentena, no tanto. Como las autoridades continuaban meditando, sin hacer nada, los presos empezaron a moverse en la provincia y mil doscientos detenidos comenzaron una huelga de hambre. Motines en las cárceles de Moreno y Florencio Varela terminaron con veinte heridos y un muerto acribillado a escopetazos. El 23 de abril, estalló el motín de Villa Devoto. Mientras el gobierno negociaba a fin de tranquilizar los ánimos, el macrismo duro y los medios de la derecha llamaron a cacerolazos para protestar «contra la liberación de violadores y asesinos». La clase media se prendió esta vez, y el duelo entre cacerolas y la marcha peronista cundió nuevamente por los barrios porteños. Como expresarse en contra de su propia y reciente iniciativa ya era demasiado, Conte Grand ordenó a su subordinado, el fiscal de cámara Carlos Altube, que apelara con un recurso de queja ante la Corte Suprema provincial, contra los hábeas corpus de Violini, en lugar de hacerlo él mismo. Además declaró queanaliza si corresponde denunciar penalmente a fiscales y jueces bonaerenses por haber concedido eventualmente excarcelaciones de presos que no se encontraban dentro del grupo de riesgo por el coronavirus o están condenados por delitos graves. En competencia con los despropósitos del Procurador, el día del Trabajo, la jueza de ejecución penal de Quilmes, Julia Márquez, deliró públicamente en la televisión denunciando que se liberaron 176 violadores, versión estadística respecto de la que balbuceó un desmentido el lunes siguiente. Sin embargo, el campeonato de disparates viene siendo liderado por la aristocrática senadora provincial de Juntos Por el Cambio, Felicitas Beccar Varela, quien el último día de abril denunció que los asesinos, ladrones y violadores que están siendo liberados en número de miles y miles por el kirchnerismo, están siendo encuadrados en grupos de choque para realizar expropiaciones de riqueza por métodos violentos. También se rectificó luego, pero la empeoró cuando reconoció que sí opinaba eso, pero sólo en privado.

Tanto los resultados de la epidemia de Coronavirus como el forcejeo del gobierno con el ala fascista de la oposición tienen un final abierto por ahora. Al ministro Guzmán se le nota mano blanda con los acreedores internacionales, y algunos conocidos macristas llamaron a la sedición policial el jueves pasado, convocando a los patrulleros de la CABA a adherir con las sirenas al cacerolazo, sin que en Nación nadie acusara recibo. Sin embargo, el gobierno no puede hacerse el distraído: la conjunción del virus y la cloaca carcelaria constituye un explosivo peligroso. Por la televisión, la radio, los diarios, las redes, se destila mucho veneno fascistoide atacando al «garantismo» y la supuesta libertad de violadores y asesinos (los violadores y asesinos son malísimos, pero muy pocos respecto de la multitud infinita del chiquitaje carcelario y de los verdaderos antagonistas de Beccar Varela y compañía: los ladrones). Tanto odio, en boca de gente de clase media baja, amas de casa, taxistas y kioskeros, reflejan una colonización ideológica terrible por parte de la ultraderecha, que lucha por imponer como sentido común la doctrina Chocobar. Es notable la cantidad de personas que piensan para sí, y a veces sostienen en público, que los presos están en la cárcel para que sufran cruelmente, y que no estaría nada mal que el virus aniquilara unos cuantos miles de esos detenidos (si se les garantizara que no los van a contagiar). Por alguna razón no siempre desean ese destino para los ladrones de guante blanco del macrismo o para los dulces ancianitos genocidas.

La situación en las cárceles argentinas y la tolerancia o ceguera mayoritaria respecto a ella, resulta un indicador fuerte acerca de cuán cerca estamos de la barbarie. No se va a solucionar con la liberación de unos miles de «perejiles», ancianos, enfermos terminales y madres con chicos; sólo descomprimirá un poco la coyuntura y dará tiempo a que podamos discutir el problema de fondo. Que no es otro que el capitalismo se halla interiorizado en las mayorías de tal modo, que el sufrimiento ajeno resulta invisible o incluso justificado. Una modificación de fondo del sistema que ha edificado, organizado, sostenido y defendido la estructura carcelaria que hoy tenemos, no puede dejar para después la demolición de estas instituciones nauseabundas. Pero eso ya no resulta suficiente. En el capitalismo naciente, en el capitalismo clásico, y en el capitalismo monopólico imperialista, se suponía que las personas libres se encontraban fuera de las cárceles. Sin embargo, actualmente ya no existe un afuera. Controlados por las ubicuas pantallas, perseguidos por drones, creemos ser libres porque al parecer no hay en las inmediaciones un carcelero que nos escupa en la comida, pero eso no es cierto. Hasta agradecemos al robot buchón que persigue a la gente porque gambetea la cuarentena. El estadio senil del capitalismo es un panóptico universal, justo cuando empieza a desaparecer aquello por lo que se roba, una riqueza todavía con valor.

Pasarán los días y los meses y la pandemia finalizará. Tardaremos en acostumbrarnos de nuevo, pero volveremos a abrazarnos, a besarnos, a hacer el amor, tratando de olvidar los ojos y oídos electrónicos que nos espían hasta en lo que creemos es la oscuridad y el silencio. Sería bueno, sí, que no olvidáramos la tarea que hemos aprendido: la limpieza de los Establos de Augias de las cárceles.

___

*Artículo publicado el 4 de mayo de 2020 en otros medios, publicado en D=a= con autorización del autor.